たった二輪の花と言うには。

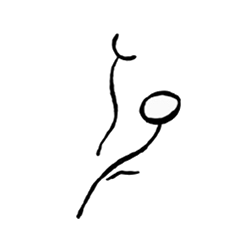

二輪の花が森の傍らにひっそりと咲いていた。冬の盛りががそれを包んだ。

たった二輪の花と言うには、しっかりと森の傍らに根を張っていた。

覚えている、毎朝同じ日の光を浴びて。同じ風が吹き付けて目覚めさせた。そんなにも近く。

お互いの香が匂うほどに。

そんなにも遠く。二輪の花が決して一緒になることがないほどに。

しかしそれでも森の生き物たちだったら隣同士だったと言っただろう。

そして彼に言った:「私に触れて」

彼は葉を広げてみた。風が吹くたびに、彼女の方へ、その体を伸ばした。花びらを広げようと、その繊維と心臓の部分にある小さな黒い一握りを伸ばそうとしてみた…